革の世界

環境と人にやさしい防水レザー「ステアガードⅡ」

革の世界

山陽の読み物(note)をご覧頂きましてありがとうございます。

この読み物の記事を書いている今、日本列島に今季最大の寒波が到来し、東北から九州北部に渡る広い地域で、雪による被害が報告されています。

被害にあわれた地方の皆様には一日も早く大変な状況から回復されますことをお祈り申し上げます。

私たち山陽がある兵庫県姫路では幸い、ほぼ雪が降ることはありませんでした。

ただ気温はしっかり下がっていましたので、その影響は革づくりにも出ています。今日は、革づくりと気温についてご紹介したいと思います。

実は革を作るためには一定の温度下の状態が保たれることで、より効率よく上質な革ができます。

その中でも影響を受けやすいのが、タンニンなめしです。

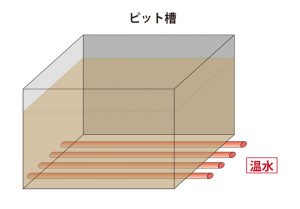

特に私たち山陽が行っている「ピット槽によるタンニンなめし」いわゆる『ピットなめし』では、大きな影響がでます。

というのは、ピット槽によるなめしでは、約1ヶ月間かけて原皮にタンニン成分を含浸させていきます。

その際に水温が低すぎるとタンニン成分が入って行きにくくなってしまうのです。

一般的に、タンニン成分が含浸しやすくなるのは、水温が10℃以上と言われています。つまり10℃以下の状態ですと通常よりも長い間、ピット槽につけるなくてはならず、生産数が落ちてしまいます。

通常1ヶ月でなめされるところが、1ヶ月半かかるということもあります。

ピットなめしを行っているタンナー(製革業者)にとっては、冬は大変な時期なのです。

そのため山陽では、ピット槽の中にタンニン液を暖める「仕組み」を用意しています。

実はピット槽の下には、温水が流れるパイプが張り巡らさせており、そのパイプから発せられる熱で、タンニンの水溶液が温められるのです。

これにより水温は10℃以上になり、タンニンなめしに適した状態を保つことができるようになっています。

しかし、なめし終わった後に革の自然乾燥を行うのですが、この工程では気温が低い場合は、通常よりも長く時間がかかってしまいます。

※温風をあてる等の方法をとると、革に過度なダメージを与えかねません

そのため通常1週間程度で完了する乾燥工程が、10日〜2週間かかってしまうことがあります。

やはり、革づくりにとって冬は厳しい季節なのです。

皆様のお手元にある革製品も、こんなストーリーを辿って作られています。まだしばらくは寒い日々が続きますが、こういったことにも思い巡らせて頂けましたら幸いです。

それでは、本日はここまで。

また次回に。

ピット槽でなめす「タンニンなめし革」(本ヌメ革)にご興味のある方は、「お問合せフォーム」からご連絡ください。

ご相談からでも結構です。

ぜひご覧ください。

CONTACT

革の製造をご依頼の方はこちらから。

その他、レザーにまつわる、さまざまな

お問い合わせを受け付けております。

メールでのお問い合わせ